Solar-Warmwasser – Technik, Planung und Förderung im Überblick

Wer sich heute für Solar-Warmwasser-Installation entscheidet, nutzt eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle: die Sonne.

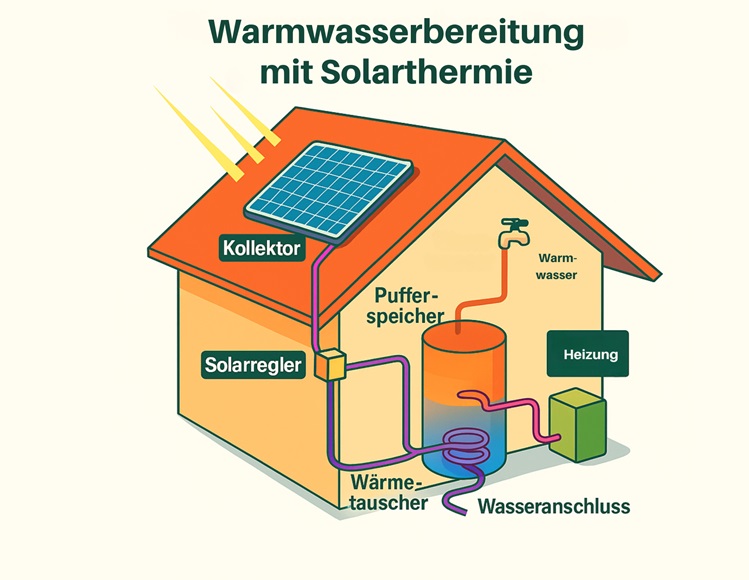

Damit lassen sich die Kosten für die Trinkwassererwärmung spürbar senken, ohne laufende Brennstoffkosten und mit einem deutlichen Beitrag zum Klimaschutz. Eine Solaranlage für Warmwasser besteht im Wesentlichen aus Kollektoren, einem Rohrnetz und einem Warmwasserspeicher. Diese Komponenten greifen ineinander, um die Sonnenstrahlung in nutzbare Wärme zu verwandeln. Während die Kollektoren auf dem Dach das Sonnenlicht einfangen, transportiert ein mit Frostschutzmittel versetztes Wasser (Wasser-Glykol-Gemisch) die Energie zum Speicher, wo sie für den späteren Verbrauch bevorratet wird. Damit das System auch bei bedecktem Himmel zuverlässig funktioniert, wird der Speicher zusätzlich durch eine konventionelle Heizungsanlage unterstützt.

Besonders spannend ist der Unterschied zwischen Flach- und Vakuumröhrenkollektoren. Erstere sind günstiger, arbeiten jedoch weniger effizient, während Vakuumröhren durch ihre spezielle Bauweise auch auf kleinerer Fläche hohe Erträge liefern. So finden beide Technologien je nach Platzangebot und Budget ihren Einsatz. Mit der richtigen Dämmung des Speichers und einer smarten Steuerung kann Solar-Warmwasser heute einen Großteil des Bedarfs im Haushalt abdecken – im Sommer sogar bis zu 100 Prozent.

Planung und Dimensionierung – wie groß sollte die Anlage sein?

Die richtige Planung entscheidet über Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Im Durchschnitt rechnet man mit 50 Litern Warmwasserverbrauch pro Person und Tag. Entsprechend benötigen Haushalte Solarkollektoren zwischen 0,8 und 1,5 Quadratmetern pro Kopf. Flachkollektoren werden dabei etwas größer ausgelegt, während Vakuumröhren durch ihre Effizienz weniger Fläche beanspruchen. Ein Vier-Personen-Haushalt kommt so in der Regel auf eine Kollektorfläche von vier bis fünf Quadratmetern.

Genauso wichtig wie die Größe ist die Dachausrichtung. Am besten eignen sich unverschattete Süddächer mit einer Neigung von 30 bis 60 Grad. Doch auch Südost- oder Südwest-Ausrichtungen können gute Ergebnisse bringen, wenn die Dachfläche ausreichend bemessen ist. Beim Warmwasserspeicher empfiehlt sich ein Volumen von 70 bis 100 Litern pro Person, sodass immer genug Energie für mehrere Tage bevorratet werden kann. Für große Speicher über 400 Liter gelten zudem besondere Hygienevorschriften, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden.

Ist die Anlage zu klein, muss häufig die Heizung einspringen, was die Einsparung reduziert. Ist sie zu groß, verpufft die überschüssige Energie ungenutzt. Daher ist es sinnvoll, den eigenen Bedarf genau zu ermitteln – etwa durch das Ablesen einer Warmwasseruhr. Richtig dimensioniert, arbeitet eine Solarthermieanlage nahezu emissionsfrei, effizient und zuverlässig.

Kosten, Förderung und Einsparungen – wann lohnt sich die Investition?

Die Kosten für eine Solar-Warmwasseranlage variieren je nach Größe, Technik und Montageaufwand. Für ein typisches Einfamilienhaus mit vier bis fünf Quadratmetern Kollektorfläche und einem Speicher von etwa 300 Litern liegen die Gesamtkosten zwischen 3.750 und 8.500 Euro. Flachkollektoren sind dabei die günstigere Lösung, während Vakuumröhrenkollektoren zwar teurer, aber auch leistungsstärker sind. Hinzu kommen Ausgaben für Rohre, Armaturen und die Montage, die einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten ausmachen.

Im Gegenzug können Haushalte jährlich 300 bis 500 Euro an Heizkosten einsparen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren summiert sich das auf rund 6.000 Euro – ein deutliches Argument für die Investition. Besonders interessant wird es durch staatliche Förderung: Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gibt es attraktive Zuschüsse und ergänzende Kredite, die vor der Auftragserteilung beantragt werden müssen. Wer den Zeitpunkt verpasst, kann auf steuerliche Vergünstigungen zurückgreifen und so einen Teil der Investitionskosten über drei Jahre hinweg absetzen.

Die Amortisationszeit einer Solar-Warmwasseranlage liegt im besten Fall bei acht bis zehn Jahren. Danach erzeugt sie nahezu kostenlose Wärme. Hinzu kommt der ökologische Mehrwert: Jede Kilowattstunde aus Sonnenenergie reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe und spart CO₂-Emissionen ein.

Solar-Warmwasser ist daher eine sinnvolle und nachhaltige Ergänzung zu modernen Heizsystemen. Zwar eignet sich die Technik nur bedingt für Wasch- und Spülmaschinen, doch für die tägliche Warmwasserversorgung im Haushalt liefert sie zuverlässige Ergebnisse. Wer die Anlage sorgfältig plant und die Förderung nutzt, profitiert langfristig von geringeren Kosten, einer höheren Energieunabhängigkeit und einem guten Gefühl, einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten.